次世代の太陽光発電として注目される「ペロブスカイト太陽電池」。

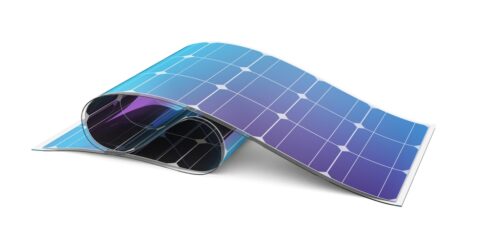

軽量・柔軟でコストも抑えられると期待され、住宅やビルの外壁、さらには窓ガラスまで発電設備に変える可能性を秘めています。

2025年には積水化学工業が世界初の量産工場を稼働させるなど、実用化フェーズに突入しました。

一方で「まだ耐久性に不安があるのでは?」「価格は本当に下がるの?」といった懸念も残っています。

本記事では、ペロブスカイト太陽電池のメリットだけでなく、現時点で指摘されているデメリットや課題も整理、その上で将来の展望や導入に向けた現実的なポイントをわかりやすく紹介します。

ペロブスカイト太陽電池とは

ペロブスカイト太陽電池とは、「ペロブスカイト型結晶構造」をもつ化合物を利用した新世代の太陽電池を指します。

2009年に日本の研究者によって発明され、ここ十数年で世界中の研究機関や企業が実用化を競うようになりました。

最大の特徴は「低温で製造できる」ことで、従来のシリコン太陽電池は1,400℃を超える高温処理が必要でしたが、ペロブスカイトは約100℃の低温で製造可能です。

そのため、樹脂やフィルムなど多様な基材に塗布・印刷でき、軽量で柔軟なパネルを作れます。

さらに製造コスト面でも有利です。シリコン系の約1/3〜1/5まで低減できると試算されており、エネルギーコスト削減と資源制約リスクの低さから、持続可能なエネルギー供給に大きな役割を果たすと期待されています。

このようにペロブスカイト太陽電池は、「軽い」「柔軟」「低コスト」「高効率」という従来技術では両立が難しかった特性を兼ね備えています。

今後は住宅用を皮切りに、建材一体型やモビリティ分野など、私たちの生活のあらゆる場面に広がっていくことでしょう。

ペロブスカイト太陽電池のデメリットとは?

革新的な可能性を秘めている一方で、ペロブスカイト太陽電池にはまだいくつかの課題があります。

ここでは代表的なデメリットを整理して見ていきましょう。

性能が安定しにくい

ペロブスカイト太陽電池は低温で製造できる反面、材料の性質上まだ性能が安定しにくい傾向があります。

試験環境では高い効率を示しても、実際の屋外環境では気温変化や湿度の影響を受けて性能が変動することがあります。

シリコン系に比べて技術の蓄積が浅いため、実発電量と理論値に差が出るケースも報告されています。

安定した電力供給を求められる住宅用では、この課題を解消する技術が不可欠です。

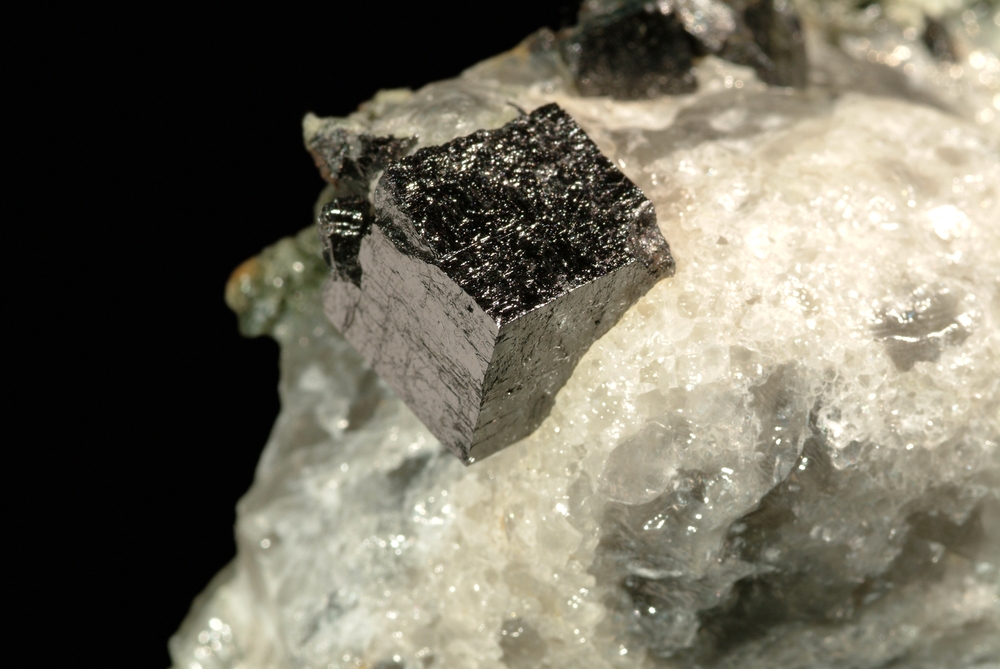

原材料の鉛を廃棄する際にリスクがある

多くのペロブスカイト太陽電池は、変換効率を高めるために鉛を含む材料を使用しています。

量はわずかでも、廃棄や破損の際に鉛が流出すると環境汚染につながるリスクがあります。

現状ではリサイクルや封止技術によってリスクを最小限に抑える研究が進んでいますが、完全に解決されたとはいえません。

持続可能な技術として普及させるには、鉛を含まない材料開発や安全な廃棄プロセスの確立が求められています。

エネルギー変換効率のばらつきが見られる

研究室レベルでは30%を超える変換効率も記録されていますが、実際の量産段階では15〜19%程度にとどまるケースが多く、ばらつきが課題となっています。

製造プロセスのわずかな違いで結晶構造にムラが生じやすく、それが効率低下の要因になります。

シリコン系のように効率が安定するには、大規模量産での品質管理体制を確立する必要があります。

耐用性が低く寿命が短い可能性がある

従来のシリコン系太陽電池は20〜30年の耐用年数が実証されていますが、ペロブスカイトはまだ長期データが不足しています。

現時点の実証実験では数年で劣化が確認される例もあり、住宅用として20年以上稼働できるかは未知数です。

長期的な信頼性が確立しなければ、導入コストを回収する前に交換が必要になるリスクも否定できません。

湿度や紫外線の影響を受けやすい

ペロブスカイト材料は湿気や紫外線に弱いという性質を持っています。

特に屋外設置では、日本のように四季があり湿度の高い地域では劣化が早まる可能性があります。

紫外線による化学分解や湿気による構造の劣化を防ぐために、耐久性の高い封止材や保護層の開発が進められています。

実環境での長期安定性はまだ検証段階にあります。

実用化した際のコストが未知数である

理論的にはシリコン系の1/3〜1/5までコストを下げられると予測されていますが、量産技術が確立されていない現状では実際の導入コストは読みにくいのが実情です。

新技術は初期段階でどうしても価格が高くなりやすく、普及には時間を要します。

特に住宅用では「初期投資をどこまで抑えられるか」が導入のカギになるため、リースやPPAモデルなど柔軟な仕組みと合わせて普及していくと考えられます。

太陽光リースについては、こちらの記事をご覧ください。

ペロブスカイト太陽電池はなぜ普及しないのか

ペロブスカイト太陽電池は革新的な特徴を持ちながらも、現時点ではまだ広く普及していません。

軽量で低コスト化の可能性を秘めているにもかかわらず、導入が進みにくいのはなぜなのでしょうか。

ここでは主な理由を整理して解説します。

まだ開発途上の発電方法だから

ペロブスカイト太陽電池は2009年に登場した比較的新しい技術です。

シリコン系太陽電池が数十年かけて信頼性を確立したのに対し、ペロブスカイトはまだ実証段階にあります。

耐久性や長期的な性能データが十分に揃っておらず、住宅用として20年以上安定稼働できるかどうかは不透明です。

実際の環境下での検証が進んでいる段階であり、施主や工務店が安心して導入できるレベルには至っていません。

量産体制が整っていないから

ペロブスカイト太陽電池は変換効率の高さや軽量性は注目されていますが、大規模に供給できる生産体制はまだ整っていません。

研究室レベルで高い成果を出しても、量産工程では品質のばらつきや効率低下が起こりやすいのです。

2025年に積水化学工業が世界初の量産工場を稼働させる予定ですが、それでも当面は供給量が限られると見込まれます。

普及には大規模な生産能力と安定した品質管理体制の確立が欠かせません。

認知が低く需要が高まっていないから

一般の消費者にとって「ペロブスカイト太陽電池」という名前はまだ馴染みが薄いものです。

太陽光発電といえば依然としてシリコン系が主流であり、新技術への理解や信頼感は十分に広がっていません。

需要が高まらなければ企業も量産投資に踏み切りにくく、普及が遅れる要因となります。

市場での認知度を上げるには、住宅実証や導入事例の積み重ねが欠かせません。

ペロブスカイト太陽電池の今後の展望

ペロブスカイト太陽電池はまだ発展途上の技術ですが、国内外で研究や実証が加速しており将来性は非常に高いといえます。

課題を克服する取り組みと、実用化に向けた量産体制の整備が進んでいる点に注目が集まっています。

ここでは今後の展望を2つの観点から見ていきましょう。

課題を解決するための研究が進んでいる

耐久性や安定性の不足はペロブスカイト太陽電池の大きな課題とされてきました。

しかし、近年は封止材やコーティング技術の改良が進み、湿気や紫外線による劣化を防ぐ研究が成果を上げています。

特に日本企業や大学では、鉛を使わない代替材料の開発や、長期的に20年以上持続する耐久性の実証に取り組んでいます。

これらの成果が積み重なれば、従来のシリコン系に匹敵する寿命を持ち、環境負荷を抑えた次世代発電システムとして普及が期待できます。

新しい太陽光発電として実用化も進む

2025年には積水化学工業が世界初の量産工場を稼働させる予定であり、住宅用や商業施設での導入が現実味を帯びてきました。

また、東芝やパナソニックなど大手メーカーも高効率のタンデムセルや建材一体型の開発を進めており、用途は屋根だけにとどまりません。(参考:次世代型ソーラーセルを用いた建材一体型太陽光発電の実装検証の開始)

窓ガラスや外壁、カーポートなどにも設置できることで、これまで難しかった建物でも発電が可能になります。

リースやPPAモデルを活用すれば初期費用を抑えつつ導入できるため、一般家庭にも広がっていくことが期待されます。

まとめ

ペロブスカイト太陽電池は、軽量・柔軟で低コスト化の可能性を秘めた次世代の発電技術です。

一方で、耐久性や安定性、量産体制といった課題も残されており、現時点では普及のハードルがあることも事実です。

ただし、研究開発は急速に進んでおり、鉛を使わない材料や耐久性を高める技術の実証が進められています。

2025年には国内で量産工場が稼働する予定であり、住宅やビル外壁、窓ガラスなど新しい場面での実用化も広がっていくでしょう。

ペロブスカイト太陽電池を含む太陽光発電の導入は、最新技術の動向だけでなく、コストやメンテナンスの仕組みを理解することが欠かせません。

Solacoeでは「初期費用0円」で始められるリースやPPAモデルを活用し、負担を抑えながら安心して太陽光を導入可能です。

建築現場博士がおすすめする太陽光発電システムは『ダブルZERO』です。

太陽光発電システムの設置と災害対策を初期費用0円でおこなえます。

ダブルZEROを提供しているSolaCoe株式会社は、新築住宅向けに4,000件の太陽光発電システムを設置した実績とノウハウを持っています。

太陽光発電システムの申請代行もおこなっており、太陽光発電システムの経験がない工務店様でも心配はありません。

またオンライン・オフライン形式での勉強会開催や提案ツールの提供をおこなっており、太陽光発電が未経験であっても安心して施主様に提案が可能です。